理想の学生生活

橋本努 2005-

講義「学問の技法」では、「理想の学生生活」について考えるために、以下のテーマについてエッセイを書くことが課題となります。(いくつかの課題を選択することになります。)

1.学部生の自分に1,000万円を投資するとしたら、その資金をどのように用いるか。

2.文化的・精神的にすぐれていると思うもの(あるいは見なされているもの)と、低俗ないし通俗であると思うもの(あるいはみなされているもの)について、それぞれ100個の事柄を列挙してみる。

3.「大学改革論」ないし「ゆとり教育論」や「大学生改造計画案」というテーマについて、論じてみる。

4.松下村塾は、どのようにして、凡庸な若者をすぐれた人材へと教育することに成功したのかについて、調べて書く。

5.和田秀樹著『新・受験技法――東大合格の極意』、柴田孝之『東京大学機械的合格法』などを読んで、受験生活の意義と難点、およびこうした究極の受験生活に代替しうる理想的な学生生活について、論じてみる。

6.「読みたい本を50冊リストアップする」、そして「大学新入生に奨めたい本3冊の紹介」について書く。

7.伝記や評伝を一冊読んで、自分がすばらしいと思える青春時代の生き方について、論じてみる。

8.古本屋めぐり、あるいは、美術館めぐりやコンサート・ホールめぐりなどをして、レポートを書いてみる。

9.自分なりの「学問の技法」「身体の技法」「生活の知恵」について書いてみる。

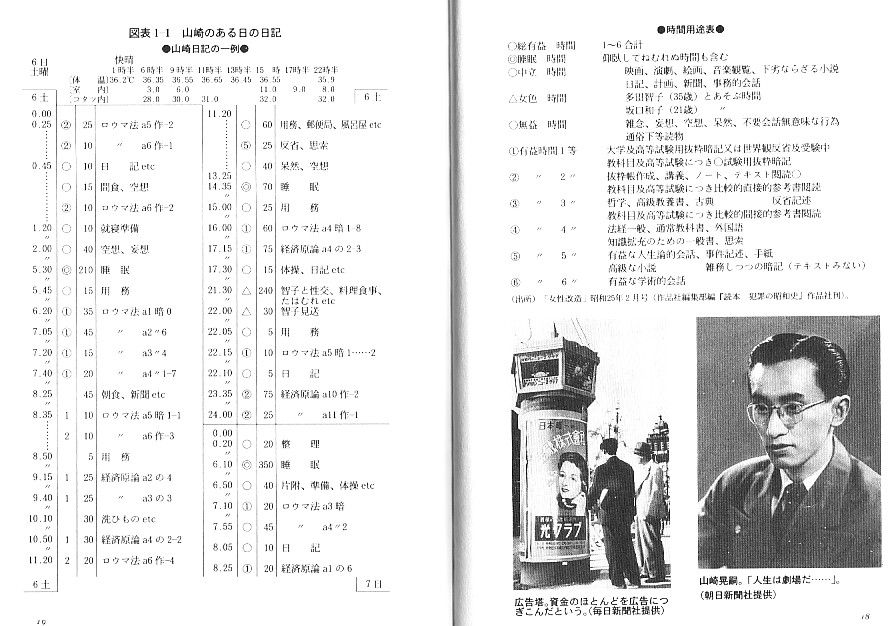

10.「理想の学生生活」の「ある平日」「ある休日」について、以下を参照しながら、自分なりの日程表を書いてみる。

■「理想の学生生活」の「ある平日」「ある休日」

理想の学生生活というのは、本当はもっと、ロマン的で、物語的なものでしょう。しかし学生生活を見直すために、ある種の時間割を練ってみるのも悪くありません。どんなものでもかまいませんので、自分が夢中になって過ごすことのできる学生生活の一日というものを、描いてみてください。以下に、空想ですが、「ある平日」と「ある休日」という二つの日程表を示してみました。ついでに、ある大学生の日誌を挙げておきました。どちらも、あまり参考にならないと思いますが、御笑覧下さい。

また、一日の日程だけでなく、大学生活全体の予定についても立ててみたいですね。ちなみに私の場合、1週間に五日間のアルバイトをして、貯めたお金をほとんど海外旅行に費やしてしまいました。私の海外旅行先は、以下の通りです。二年次の夏、イギリスへ一ヶ月間の語学研修。二年次の春、三週間の中国旅行。三年次の夏、ヨーロッパへ一ヶ月半の旅行(そのうち2週間はフランスで語学研修)。三年次の春、一ヶ月半のインド旅行(その他、タイとネパールにも足を運ぶ)。卒業旅行として、中米(メキシコ・グァテマラ・ホンジュラス)へ一ヶ月半の旅行。この他、ジャズ研に所属していた私は、音楽に夢中になっていました。

■「ある平日」

6:30-8:00 NHK-FMの語学の番組をMDに録音する。(昨晩、タイマー録音のセットをしておいた。)

7:30 起床。(パソコンを立ち上げて、アメリカ発のインターネット・ラジオNPRのニュースを一通りストリーミングする。)

7:45-8:00 朝食。(ラジオで英語のニュースを流しながら、そして新聞を読みながら、簡単な朝食を取る。)

8:00-8:05 歯磨き/髭剃り。(歯を磨きながら、洗面台の側面に張っておいた中国語の単語を暗記する。)

8:05-8:10 出かける準備。

8:10-8:45 通学。(MDウォークマンで、早朝に録音した語学の番組を聴きながら、大学に向かう。歩きながら、小声で発音の練習をしてみる。)

8:45-10:15 第一限目の講義に出席。(とても面白い講義なので、集中して受講する。講義後に、教員に質問する。質問したい問題があるというよりも、教員と直接話すことによって、身体を触発されたいと思う。)

10:30-12:00 第二限目の講義に出席。(あまり面白くない講義なので、講義を聞きながら、『入門マクロ経済学』という教科書をみっちりと勉強する。なぜマクロ経済学を勉強するのかというと、「経済学検定試験」を受けて、就職に備えたいから。)

12:00-13:00 昼食。(昨日、同じ講義を受講している中国人留学生に「いっしょに昼食をして会話しないか」と誘っておいたので、その人と食事をする。最近少し勉強した中国語をしゃべってみる。しかし会話の大半は、その留学生の出身地の生活について聞くことだった。昼食は学食で。なるべく昼食代や酒タバコ代を節約して、夏休みの長期海外旅行に資金を備える。)

13:00-13:30 中央図書館で過ごす。(大型図書のコーナーで、奈良時代の仏教芸術にかんする写真集全5巻を、短時間で眺めていく。目標として私は、図書館にある画集や建築写真集や絵本などにおけるすべての画像を、一年間で網羅的に眺めていくことを課題としている。)

13:30-14:30 中央図書館で、ゼミの予習をする。(ゼミのテキストを読んで、議論したい点について、質問を考えてみる。テキストには赤線を引いて、熟読する。知らない用語について、いくつかの専門的な用語辞典を使って調べてみる。時間が余ったので、白書のコーナーに行って、さまざまな白書を手に取りながら、興味深いデータを入手してみる。)

14:45-17:00 ゼミに出席する。(テキストは政治学の古典。内容は難しいけれど、とにかくテキストの文章に基づいて、議論をする。そして質問をして、恥をたくさんかいて、自分の未熟さを知る。議事進行の仕方についても学ぶ。)

17:00-17:45 ゼミが終わった後も、ゼミの先生や生徒たちと、今日議論した内容について、さらに議論を続ける。(議論する力をつけるためには、とにかく長い時間、しゃべることが大切なので。)

17:45-18:30 帰路。(ふたたびMDウォークマンで語学の番組を聴きながら、帰宅する。途中、駅周辺の大型書店に足を運んで、どんな新刊本が出ているのか、どんな雑誌が出ているのか、チェックしてみる。)

18:30-19:30 夕食。(夕食の支度をするときは、友人から借りたジャズの定番といわれるマイルス・デイビスのCDを聴く。最近、マイルスのCDを10枚聴き込んでいる。そして夕食中は、昨晩録画しておいたNHKスペシャルの「漂流するフリーターたち」を見る。現代の若者の生き方について、いろいろと考えさせられる。)

19:30-20:00 家庭教師のアルバイト先に向かう。(体力作りのために、自転車で向かう。)

20:00-22:00 家庭教師のアルバイト。(家庭教師では、高校三年生や浪人生に、英語と現代国語と小論文を教えている。英語力を維持するためには、英語を教えることが一番である。また現代国語や小論文を教えると、格段に思考力が身につく。だから家庭教師は箔給でもやる価値があると考えている。)

22:00-22:30 無償であるが、家庭教師のアルバイトをつづける。(どうも私は、他人に教えることによって、自ら学習するタイプの人間のようなので、いつも時間を延長して教えている。その代わりに、途中に休憩時間をつくって、生徒と親密なコミュニケーションをしている。)

22:30-23:00 帰路。(自転車をこぎながら、今日一日の反省と、人生や哲学的な事柄についての省察に耽る。)

23:00-23:30 シャワーを浴びて、柔軟体操をする。(柔軟体操をしているときは、ふたたびマイルスを聴く。)

23:30-24:00 コンピューターを立ち上げて、自分が開設したホームページの「ブログ」のコーナーに、今日ゼミで議論したことなどについて、考えたことを書き記しておく。最近ではインターネットの自分のホームページに、簡単な日記(省察したことなど)を書き込むことが流行っているので、ある友人のホームページを見本にして、自分もネット上に日記を公開している。そして親しい友人たちと、ときどき意見交換をしている。)

24:00 就寝。明日のラジオとテレビの番組のいくつかを、タイマー予約で録音・録画しておいた。

■「ある休日」

9:00 起床。寝坊する。パソコンを立ち上げて、中国発の英語のインターネット・ラジオをストリーミングする。

9:45-10:00 ラジオで英語のニュースを流しながら、そして新聞を読みながら、簡単な朝食を取る。

10:00-11:30 近くの公園で、家庭教師先の高校生やゼミの仲間たちと、サッカーをする。思いきり汗を流して、そしてたくさん笑う。

11:30-12:00 帰宅してシャワーを浴びる。

12:00-13:00 都心に出かける。最近はMDウォークマンで、コルトレーンの音楽を聴き込んでいる。

13:00-13:30 定食屋で昼食を済ませる。昼食を食べながら、古い小説を読む。

13:30-14:00 街を歩きながら、路上観察、人間観察をする。ときどきデジタル・カメラで写真を撮る。

14:00-15:00 友人と会う。美術館で会話をしながら過ごす。すてきな絵はがきを買う。

15:00-16:30 古本屋で過ごす。古書の情報とその価値について、友人と会話に興じる。

16:30-17:00 街頭で、平和活動をしている人たちの話を聴く。

17:00-18:30 楽器屋、衣装屋、陶芸専門店などに立ち寄る。まだお金はないが、審美眼を養いたいと思う。

18:30-19:00 定食屋で夕食を済ませる。

19:00-21:00 小さなコンサート・ホールで、若手の音楽家たちの定期演奏会があったので、それを聴く。自分と同年代の音楽家たちの情熱的な演奏に、魂を揺り動かされる。

21:00-22:00 友人と喫茶店でコーヒーを飲みながら議論をする。友人と別れる。

22:00-24:00 深夜の映画館で、1960年代の日本映画をみる。日本の近現代史について、考えさせられる。

24:00-25:00 夢想しながら帰宅する。考えたことや思いついたことをメモに書きとめて、床につく。

■山崎晃嗣(27歳。復員後、昭和21年に東大法学部に復学)氏のある日の日記。

岩間夏樹著「戦後若者文化の光芒」日本経済新聞社1995年、18-19ページより。